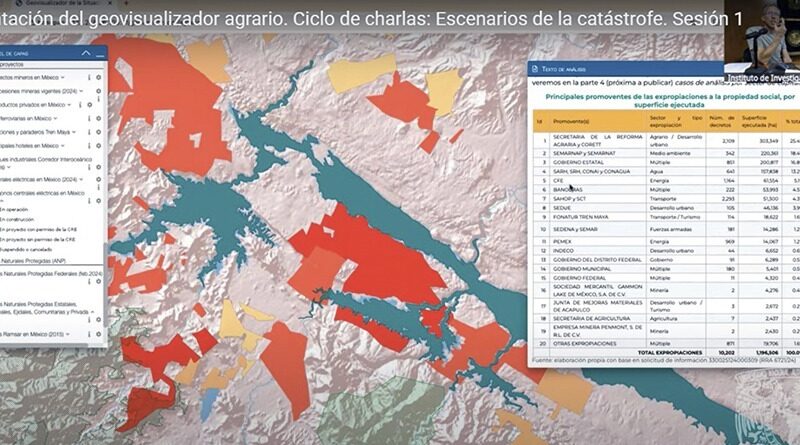

DETECTAN EN LA UNAM PROBLEMAS DEL CAMPO MEXICANO, CON TECNOLOGÍA NOVEDOSA

- Esta herramienta digital profundiza en la superficie de la propiedad social, tipos de destino y cambios de núcleos agrarios, expropiaciones de ejidos, territorialidad indígena, por ejemplo

- Isabel Velázquez Quesada y Yannick Deniau son autores de esta iniciativa

Ciudad Universitaria, CDMX, 10 mayo 2025.- Investigadores de la UNAM han podido identificar algunas problemáticas que vive el campo mexicano, como el hecho que mediante procesos ilegales se desincorporan parcelas, o la renta o apropiación de tierras ejidales del país para desarrollar proyectos mineros, energéticos e industriales a veces con alquileres a 20 o 30 años, entre otras.

El trabajo lo han realizado con el apoyo de una novedosa tecnología que une geografía e informática: el Geovisualizador Agrario, una herramienta web que permite visualizar, consultar y analizar información geoespacial en forma de mapas dinámicos e interactivos. Facilita ver diferentes capas de información de una zona de interés y realizar cruces de datos para evaluar las posibles afectaciones territoriales.

Este producto tecnológico resume miles de datos sobre zonas ejidales del país y fue desarrollado por los geógrafos Isabel Velázquez Quesada, profesora del Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras; y Yannick Deniau, investigador asociado de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y del Centro de Geociencias de la UNAM.

Al presentar su proyecto en ocasión del ciclo de charlas “Escenarios de la catástrofe”, del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de esta casa de estudios, denunciaron irregularidades como la incorporación de empresarios dentro de los padrones ejidales, desde donde pueden solicitar ciertos cambios y la desincorporación de parcelas de los ejidos.

En evento híbrido realizado en la sala José Luis Ceceña Gámez del IIEc, Yannick Deniau señaló que en ocasiones la parcelización se realiza en zonas de bosque o selva, prohibido por la ley ambiental, o se concreta la compra de tierras de uso común, las cuales tampoco se pueden vender. Aun sabiéndolo, empresas mineras las adquieren.

A su vez, Isabel Velázquez rememoró que desde el inicio del proyecto les interesó mezclar datos cartográficos referentes a lo agrario, que están basados en lo que publica el Registro Agrario Nacional, con información cartográfica propia relacionada con ciertos sectores.

“Esta herramienta, formada por varios mapas interactivos, nos permite acercarnos y desplegar distintas capas, lo que es útil para generar diversos tipos de análisis”, puntualizó.

El Geovisualizador Agrario profundiza, por ejemplo, en la fecha de creación de un núcleo agrario; superficie de la propiedad social; tipos de destino y cambios de los núcleos agrarios; las expropiaciones de ejidos; megaproyectos; núcleos agrarios y territorialidad indígena; áreas naturales protegidas y asentamientos humanos con límites administrativos. Son bases de datos grandes que permiten conocer detalles de los núcleos agrarios, sus vecindades, transformaciones y tamaños.

Los expertos indicaron que se pueden abrir capas de información e imágenes al mismo tiempo, materiales que pueden servir para procesos organizativos como asambleas y foros. Al interactuar con los datos es posible obtener un mapa propio.

Esta iniciativa permite conocer que 50.7 por ciento de la superficie continental e insular de nuestra nación es propiedad social; hay cerca de 30 mil núcleos agrarios, un poco más de los registrados al cierre de la reforma agraria.

La mayor parte son ejidos y comunidades agrarias, regiones donde viven aproximadamente 28 millones de personas, principalmente comuneros y ejidatarios. De ellos, cinco millones son indígenas.

Asimismo, distingue dos sexenios importantes en la historia agraria de México cuando se dotó de mayor cantidad de tierra, a cargo de los entonces presidentes Lázaro Cárdenas del Río y Gustavo Díaz Ordaz.

Respecto a las regiones del país, Oaxaca es el estado con más núcleos agrarios, después de Baja California y Yucatán; mientras que la Ciudad de México es la región que tiene menos, apenas 28 por ciento, seguida por Tamaulipas y Nuevo León.

FUENTE: UNAM